2025年8月11日

渋谷歯医者矯正歯科の澤田です。

本日のブログのテーマは『なぜしっかり歯磨きしても虫歯になるの?原因と予防法を渋谷の歯科医が徹底解説!』です。

「毎日歯磨きしているのに、虫歯ができてしまった…」

「ちゃんと磨いているつもりなのに、なんで?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?僕は歯科医になってからこの質問を少なくとも数十回は聞いています。

実は、虫歯の原因は歯磨き不足だけではありません。

今回は、渋谷の歯科医が、虫歯になる仕組みと虫歯を防ぐ具体的な対策について解説します。

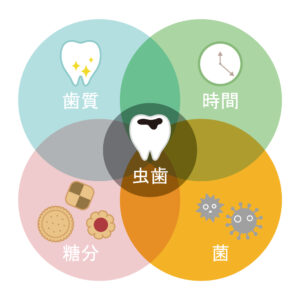

虫歯ができる条件とは??

皆さんなぜ虫歯ができると思いますか?実は虫歯になるのはある一定の条件があります。

Keyes(カイス)という研究者が提唱した「Keyesの3つの輪」という概念があります。虫歯は3つの要素がそろったときに発生するとされており、この3つに食べ物や飲み物を口にしてから歯を磨くまでの「時間」が加わった「Newbrunの4つの輪」がむし歯発生の主流の考え方になっています。それぞれ説明していきます。

1. 細菌(ミュータンス菌など)

虫歯菌は、食べ物の糖分を栄養源にして酸を作り出し、その酸が歯を溶かして虫歯を進行させます。

細菌が0だと虫歯にはなりません。

2. 食物(糖質)

砂糖(ショ糖)は虫歯菌の大好物で、酸を作るスピードも早くなります。

甘いお菓子やジュースだけでなく、パンや麺類、果物などにも糖質は含まれています。

3. 歯の質(抵抗力)

エナメル質や象牙質の硬さ・構造、唾液の質や量によって、虫歯へのなりやすさは変わります。

歯並びや詰め物の形状も、プラークがたまりやすいかどうかに関係します。

4. 時間

カイスの輪に時間の要素を加えた「4つの輪」で考えると、虫歯の発生メカニズムはさらに分かりやすくなります。

細菌+糖質が歯に付着したまま時間が経つほど酸が作られ続け、歯が溶けやすくなるのです。

つまり、甘い物を食べてもすぐに歯を磨く、ダラダラ食べを避ける。これだけでも虫歯リスクを大きく減らせます。

なぜ歯磨きしても虫歯になるの?

毎日歯磨きしているのに虫歯になる。。。という場合、以下のような理由が考えられます。

・磨き残しがある

歯と歯の間、奥歯の溝、歯ぐきの境目などはブラシが届きにくく、プラークが残りやすいです。

実は歯ブラシだけだとお口の中の細菌は50〜60%しか取れません。フロスや歯間ブラシなどの補助器具もしっかり使いましょう。

・磨くタイミングが遅い

食後すぐ磨かず、長時間糖質が口に残っていると虫歯菌の活動が活発になります。

・間食や甘い飲み物の回数が多い

ダラダラ食べは、歯が酸にさらされる時間を長くします。

これについては次の項目で説明します。

・歯の質が弱く唾液の量が少ない

歯の再石灰化を促す唾液が少ないと、虫歯になりやすくなります。

口呼吸の方は唾液が少なくなります。

・虫歯リスクの高い環境要因

歯並びが悪く磨きにくい。噛み合わせが悪く歯にヒビが入っているなども原因です。

矯正中のブラケット、合わない詰め物などで清掃が難しくなっている可能性もあります。

間食が1番危険!?ステファンカーブとは?

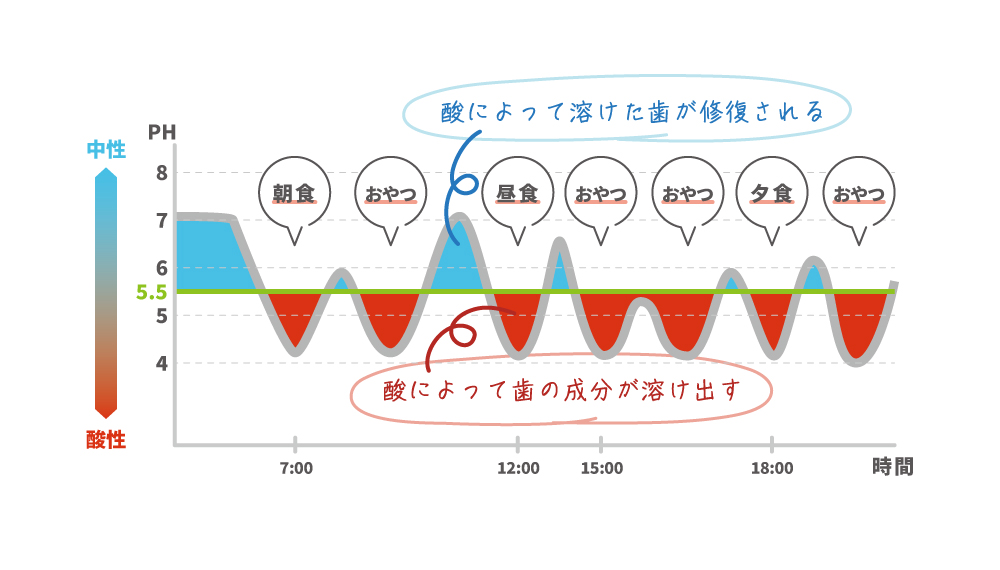

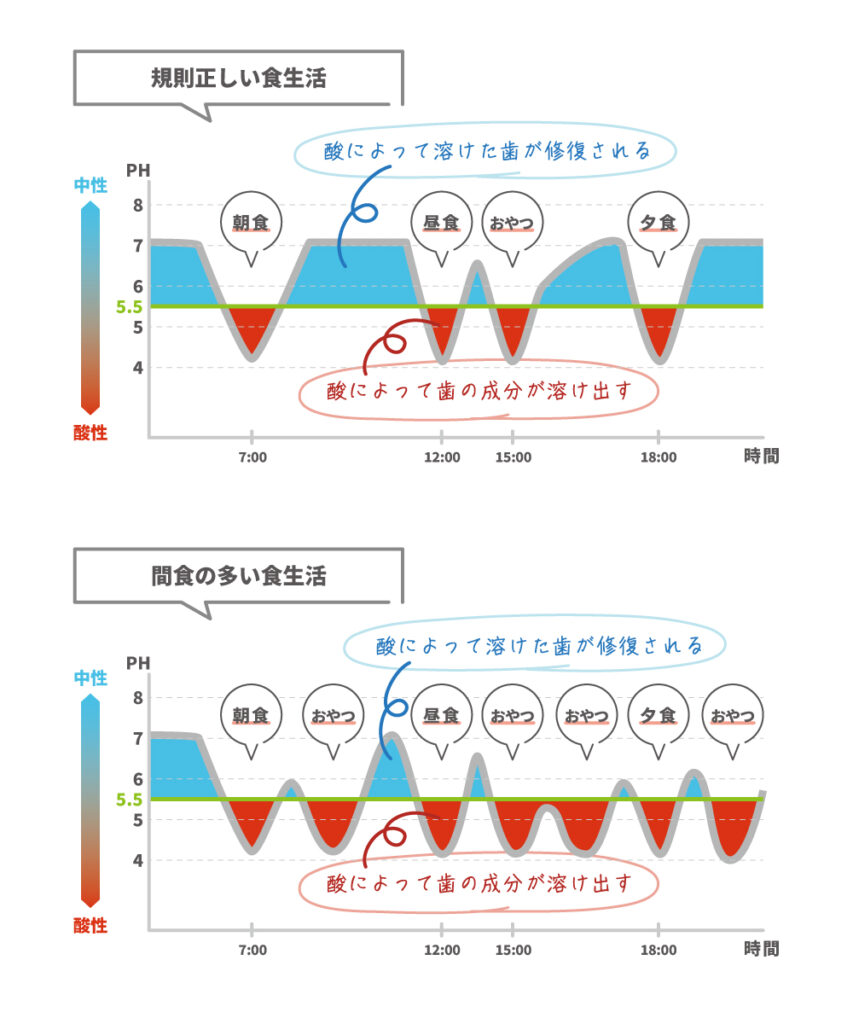

実はダラダラ食べや、間食はかなり虫歯のリスクを上げると言われています。それを表しているのがステファンカーブです。

ステファンカーブとは、飲食後に口の中のpH(酸性度)がどのように変化するかを示したグラフのことです。

虫歯の発生メカニズムを理解する上で、カイスの輪と並んで非常に重要な理論です。

🔹 ステファンカーブの流れ

食事や間食で糖質を摂取

虫歯菌(ミュータンス菌など)が糖を分解し、酸を産生

口腔内のpHが急激に低下(酸性化)

pHが臨界pH(約5.5)を下回る

このpHを境にエナメル質が溶け始める(脱灰)

この時間が長いほど虫歯リスクが高まる

唾液の働きでpHが回復

唾液の緩衝作用により酸が中和され、再石灰化が始まる

回復には30分〜1時間程度かかる

🔹 ステファンカーブが示す大事なポイント

食べる回数が多いほど、pHが低い時間が長くなる

→ ダラダラ食べは虫歯リスク大

糖質摂取後すぐの歯磨きやうがいは、pH回復を早める

唾液量や質が低下している人(口呼吸、加齢、薬の副作用など)は、pH回復が遅くなる

カイスの輪・ステファンカーブを踏まえた虫歯にならないための対策

1. 正しい歯磨きと補助清掃

歯ブラシは毛先を歯面にきちんと当てて小刻みに動かす

歯間ブラシやデンタルフロスを毎日使う

電動歯ブラシを活用するのも効果的

▷細菌の数を減らしましょう!

2. 食生活の工夫

間食の回数を減らす

甘い飲み物は食事と一緒に

キシリトール入りガムで唾液分泌を促進

▷食物(糖質)と時間をコントロールしましょう!

3. フッ素の活用

フッ素入り歯磨き粉(濃度1450ppm推奨)を使用

定期的に歯科医院で高濃度フッ素塗布

▷歯の質を高めましょう!

4. 唾液の質・量を改善

よく噛んで食べる(唾液腺刺激)

水分補給をこまめに

鼻呼吸を意識し、口呼吸を減らす

▷酸性を中性に戻して歯の脱灰を防ぎましょう!

5. 定期検診とプロフェッショナルケア

3〜6ヶ月に1回は歯科医院でクリーニング

虫歯の早期発見・早期治療で重症化を防ぐ

渋谷で虫歯予防を始めるなら

虫歯は細菌・糖質・歯の質・時間がそろって発生します。

歯磨きしていても、磨き残しや食生活、唾液の質で虫歯になることはあります。正しいケアと生活習慣で、虫歯を予防しましょう!

当院では、患者さん一人ひとりの生活習慣や口腔環境に合わせた予防プランをご提案します。

是非一度ご来院ください!